交通事故によるむち打ちは、軽く見られがちですが、症状が長引くと生活に深刻な影響をもたらします。

特に、症状が重い場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。

この後遺障害等級が認定されると、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を賠償金として受け取ることが可能です。その結果、最終的な賠償額が大きく変わってくるため、認定条件やポイントを把握しておくのが重要かと思います。

そこで、本記事では、むち打ちにおける≪後遺障害認定の条件≫や≪弁護士ができるサポート≫などにつき、交通事故(被害者側)の賠償請求に豊富な解決実績を有する弁護士が詳しく解説します。

交通事故の被害でむち打ちになった被害者の方は、ぜひ、最後までお読みください。

目次

むち打ちと後遺障害等級(等級認定が重要な理由) |

交通事故でむち打ちになると、痛みやしびれなどの症状が生じます。そして、症状が回復せず長引く場合には、後遺障害等級が認定される可能性があります。

この等級認定の有無は、賠償額に大きな影響を与えるため、非常に重要です。

そこで、まずは、むち打ちの症状や等級認定が重要な理由をご説明します。

① 交通事故によるむち打ちの特徴と症状 |

むち打ちとは、強い衝撃を受けて、首が揺さぶられることにより、痛みやしびれが生じるケガです。

むち打ちは通称であり、診断名としては「頸椎捻挫」・「頸部挫傷」・「外傷性頸部症候群」などとなります。

交通事故では追突・衝突時、首に強い衝撃が加わるため、発生しやすいケガです。

むち打ちの代表的な症状としては、痛み・しびれのほか、頭痛・めまい・吐き気・耳鳴りなどが挙げられます。

数ヶ月で完治する場合が多いためか軽く見られがちですが、半年以上経過しても症状が残り、仕事や日常生活に深刻な影響を及ぼすケースもあります。

② 後遺障害等級が認められると賠償額が変わる理由 |

むち打ちの症状が長期化して改善されないと、交通事故における後遺障害等級が認定される可能性があります。

むち打ちで認定される可能性があるのは、12級あるいは14級です。

この等級認定がされると、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を賠償金として受け取れるため、賠償額が大幅に増加します。

まず、後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことにより生じる精神的な苦痛に対する賠償金を意味します。

裁判基準(弁護士基準)によると、後遺障害慰謝料は12級で290万円、14級で110万円となります。

次に、逸失利益とは、後遺障害が残ったために得られなくなった将来の収入です。つまり、障害の影響で仕事がしづらくなるために生じるであろう減収を補てんする意味があります。

逸失利益の金額は、年収にもよりますが、むち打ちで12級だと500万円前後、14級でも100万円前後となるケースも珍しくありません。

このように等級が認定され、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができると、賠償額は100万円単位で変わってくる可能性が十分にあるのです。

| むち打ちの後遺障害慰謝料に関する詳細は、「交通事故でむち打ち・・・。慰謝料はいくら?被害者が知るべき重要ポイントを解説。」もご覧ください。 |

| 逸失利益に関する詳細は、「将来の収入減はどこまで補償される?|交通事故の逸失利益を弁護士が分かりやすく解説」もご確認ください。 |

むち打ちで対象となる後遺障害等級の種類 |

交通事故によるむち打ちで、認定される可能性がある後遺障害等級の種類は、12級と14級です。

以下では、そもそも後遺障害等級とは何かも含めて解説します。

① 自賠責保険の後遺障害等級とは? |

交通事故における後遺障害等級には認定基準が定められています。症状の部位や程度に応じて、1級(最も重い)から14級(最も軽い)まで分類されています。

たとえ症状が残っていたとしても、認定基準を満たさない限りは認定を受けられません。

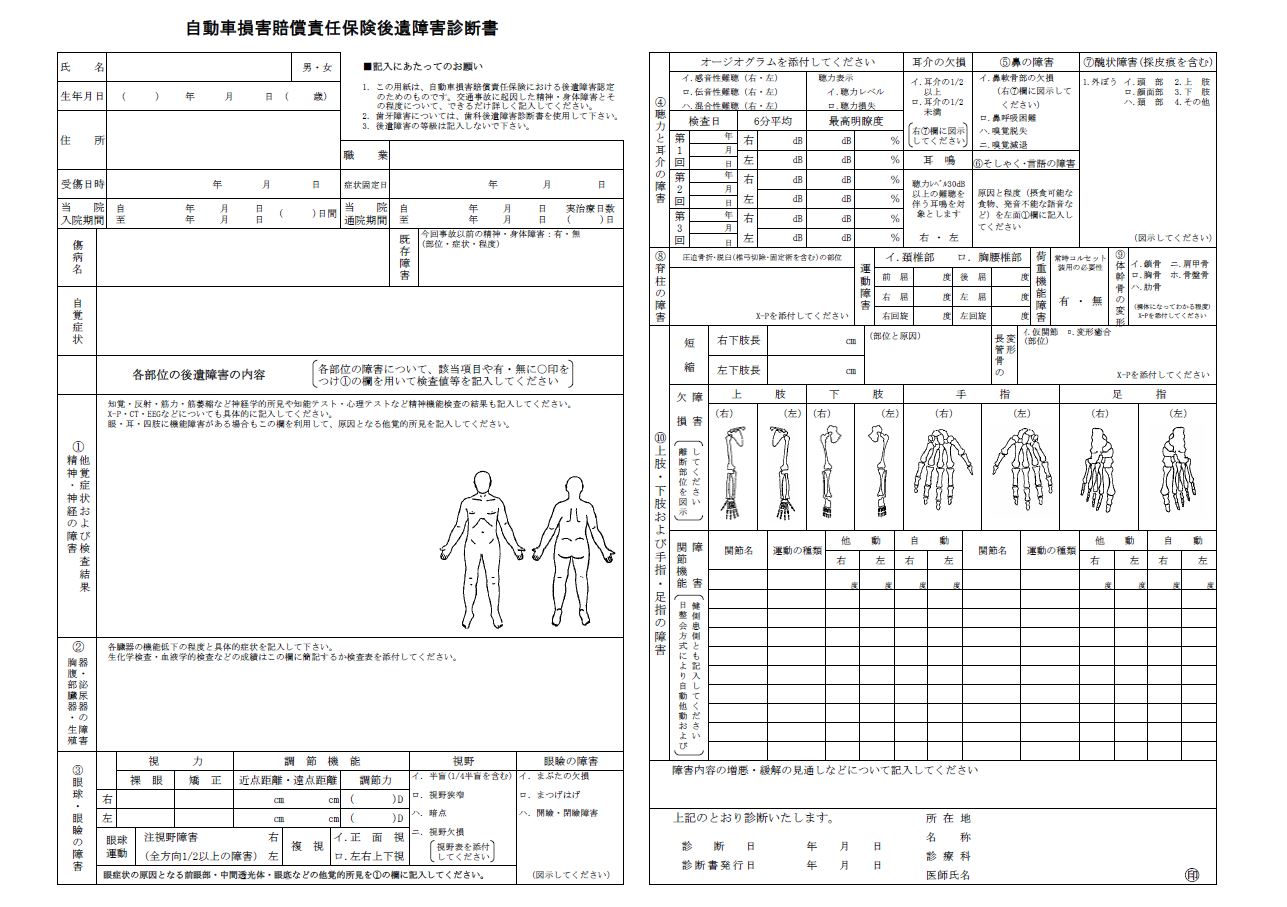

また、等級は自動的に認定されるわけではありません。「症状固定(それ以上治療しても、症状の改善が見込めない状態)」に至った段階で、申請を行う必要があります。認定審査をするのは、「損害保険料率算出機構」という機関に設置されている、「自賠責損害調査事務所」になります。

等級認定がおりると、先ほどまでに説明した「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を受け取れるため、賠償金の額が大きく変わります。

このように交通事故の被害について、適正な補償を受けるためには、妥当な後遺障害等級を認定してもらうことが非常に重要です。

② むち打ちで認定されやすい等級(14級9号・12級13号) |

むち打ちの場合、認定される可能性があるのは、以下の2つです。

| 等級 | 認定基準 |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

文言上は、「頑固な」が入るか否かの違いですが、どちらの等級が認定されるかによって賠償額は大きく異なります。

ただし、むち打ちで後遺障害の等級認定されるケースでは、12級13号はほとんどなく、14級9号となるのが一般的です。

むち打ちで後遺障害等級が認定される条件 |

むち打ちで認定可能性があるのは、14級9号と12級13号です。

そこで、それぞれの認定条件と、いずれも認定されず非該当とされやすいケースを見ていきましょう。

① 14級9号の認定条件(医学的説明可能な自覚症状) |

14級9号の認定基準は、「局部に神経症状を残すもの」です。

これだけだと表現がわかりづらいですが、認定されるのは、本人が感じている自覚症状を医学的に説明できるケースとなります。つまり、MRI等の画像では、明確に証明できなくとも、以下の条件を満たす場合には、認定の可能性が出てきます。

㋐ 6ヶ月以上通院して治療している |

むち打ちで14級の認定を受けるには、一般的には、6ヶ月以上の通院が必要とされています。

逆を言えば、通院期間が6ヶ月未満だと認定は、困難なケースが多いです。

理由としては、通院期間が短い場合、「症状がそれだけ軽かったから。」と判断されてしまうからです。

また、通院の期間だけでなく、通院頻度も重要な要素です。週2〜3回以上通院していると認定されやすくなります。月数回しか通院しない場合は、通院期間が少ない場合と同様に症状が軽いものと判断されてしまいます。

もちろん、後遺障害認定のためだけに通院するのは避けるべきですので、 最終的には医師とも相談したうえで、適切な頻度で通院するようにしてください。

㋑ 症状が当初から一貫している |

症状が交通事故の直後から生じ、一貫していることも重要となります。

たとえば、㋐交通事故の発生からしばらく経ってから痛みを訴える、㋑診察の度に痛みを感じる部位が変わる、㋒いったん回復したのに症状が悪化したといった事情があると、事故との因果関係(関係性)が疑われてしまいます。

症状を感じたときはすぐに医師に伝えるようにしましょう。

㋒ 常に症状がある |

常に症状があることもポイントです。なぜなら、14級9号は「常に痛みやしびれが生じていること」が条件となっているからです。

たとえば、「雨の日は痛む。」・「重いものを持つと痛む。」のように、特定の条件下で生じる症状では、基本的に後遺障害は認定されません。

常に症状があることを前提にして、「雨の日は特に痛みが強くなる」という強調するような表現は、問題がありません。

医師に症状を伝える際は、認識にズレが生じないように気をつけてください。

㋓ 神経学的検査による裏付けがある |

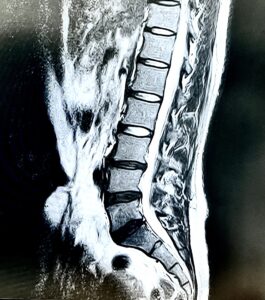

むち打ちの場合、MRI等の画像からは痛みを医学的に証明できない場合が多いです。

もっとも、画像からは明確といえなくとも、他の神経学的検査の結果が症状を裏付けるものであれば、等級認定されやすくなります。

神経学的検査の例としては、以下が挙げられます。とりわけ、患者の意思と関係なく結果が出る腱反射検査の結果は、重要とされています。

| 〇ジャクソンテスト、スパーリングテスト |

| 〇徒手筋力検査 |

| 〇腱反射検査 |

② 12級13号の認定条件(他覚的所見が必要) |

むち打ちで後遺障害が認定されるケースでは、ほとんどが14級9号です。もっとも、例外的に12級13号が認定される場合もあります。

12級13号の認定基準は「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。

これもわかりづらい表現ですが、症状を医学の観点から客観的に証明できる場合に12級が認定されます。すなわち、自覚症状をMRI画像や神経学的検査から明確に裏付けられる場合に限って、12級が認定される余地が生じます。

もっとも、現代医学では、むち打ちの症状を画像から明確に読みとるのは難しいため、残念ながら、12級が認められるケースは極めて稀となります。

③ 非該当となるケース |

むち打ちの場合、実際に症状が生じていたとしても、残念ながら、等級非該当(後遺障害に該当しない)と判断されてしまうケースが多いのも現実です。

非該当となる例としては、以下が挙げられます。

| 〇事故があまりに軽微で、首に対する衝撃が少ないと考えられる |

| 〇事故直後から通院していない |

| 〇通院期間が短い(概ね6か月未満) |

| 〇通院頻度が少ない、間隔が空いている |

| 〇症状が一貫していない(痛みを訴える部位が変わる) |

| 〇特定の条件下でしか症状が生じない(常時あるわけではない) |

上記のいずれかに当てはまるときは、症状が残っていたしていても、等級認定が難しくなってしまいます。

非該当でもあきらめない — 異議申立てで覆る可能性 — |

「後遺障害の申請をしたのに非該当と判断された。」という方でも、すぐに諦める必要はありません。状況によっては、異議申立てによって、結果が覆る可能性もあります。

もっとも、非該当の結果を変えるには、その理由を分析したうえで、追加資料を用意して、異議申立ての手続きをしましょう。

① 非該当になる典型的な理由 |

異議申立てを通じて結果を変えるには、まずは非該当になった理由を把握する必要があります。

本来認定されるはずなのに非該当になる理由としては、以下が考えられます。

| 〇必要な検査を受けていない。 |

| 〇後遺障害診断書に検査結果が反映されていない。 |

| 〇後遺障害診断書の「自覚症状」・「今後の見通し」などに不正確な記載があった。 |

特に多いのが、医師が後遺障害認定に詳しくないことが原因となっているケースです。

医師は、治療のプロであっても、交通事故の後遺障害認定に精通しているとは限りません。

その場合、後遺障害の認定に参考となる検査を実施していない、後遺障害診断書に不用意な記載をするといった事態が想定されます

② 異議申立てに必要な証拠・資料 |

異議申立ての際には、最初の申請と同様の書類を提出しても結果は変わりません。

そのため、結果を覆すには、新しい証拠や資料を用意する必要があります。

例としては、次のようなものが挙げられます。

| 〇MRI画像、神経学的検査の結果 |

| 〇医療照会の回答や医師の意見書 |

| 〇事故車両の写真、修理内容など事故の大きさがわかる資料 |

必要となる証拠・資料は、ケースバイケースです。非該当となった理由に応じて、準備しなければなりません。

むち打ちで弁護士に相談するメリットとサポート内容 |

交通事故で弁護士に相談すべきなのは、重傷のケースに限りません。むち打ちであっても、弁護士に相談・依頼するメリットは大きいです。

弁護士の力を借りるメリットやサポート内容は、以下のとおりです。

① 治療中からのアドバイス |

あまり知られていませんが、治療中にどう行動するかが後遺障害認定にあたって重要です。

弁護士に相談すれば、治療中からアドバイスを受けられます。その結果、適切な通院頻度、受けるべき検査などがわかるため、治療後に症状が残った際に後遺障害が認定される可能性を高められます。

交通事故の被害に遭ったら、できるだけ早めに一度ご相談ください。

② 後遺障害申請・異議申し立て手続きを代行 |

後遺障害申請には、相手方保険会社に任せる「事前認定」と自身で書類の収集等を行う「被害者請求」という2つの方法があります。

手間がかからないのは事前認定ですが、認定可能性を少しでも上げるには被害者請求の方がオススメです。

ご自身で被害者請求をするのは大変ですが、弁護士に申請を任せられます。

弁護士は、書類を収集するだけでなく、後遺障害診断書の内容をチェックし、必要に応じて、修正や追加の検査を医師に依頼することも可能です。

また、最初の申請だけでなく、異議申立ても弁護士に依頼できます。

うまくいかなかった理由の分析や必要書類の作成・提出を任せ、納得のいく結果を得られるようにしましょう。

| 異議申立てを実施した結果、むち打ちの後遺障害が認定された解決事例は、「こちら」をご覧ください。 |

③ 保険会社との示談交渉における増額 |

後遺障害認定だけでなく、結果が出た後の相手方との交渉も弁護士に任せられます。

弁護士は、裁判基準(弁護士基準)に基づいて、損害賠償金の請求するため、ご自身で交渉する場合と比べて、賠償額の増額が見込めます。

したがって、保険会社に言われるがまま、不当な金額で示談させられる心配はありません。

また、弁護士が交渉しても、保険会社が十分な金額を提示しないときには、訴訟等の法的手段まで任せられます。

④ 依頼者のストレス軽減 |

交通事故の被害者の皆さまは、相手方保険会社との交渉や各種手続きに大変な思いをされていることでしょう。

弁護士に後遺障害申請や相手方との交渉、訴訟などを任せれば、ご自身の物理的・精神的負担を軽減できます。

対応を任せることによって、ストレスが軽減され、治療や日常生活に集中できる点も、弁護士に依頼する大きなメリットです。

| その他、交通事故被害に関して弁護士に依頼するメリット等については、「交通事故の被害に遭ったら...。弁護士に相談すると何が変わるの?」もご覧ください。 |

まとめ — 後遺障害等級認定を成功させるために — |

むち打ちで後遺障害認定を受ければ、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が賠償金に加算されます。

したがって、適正な賠償を受け取るために、認定の有無は非常に重要です。

最後に、後遺障害認定を成功させるためのポイントをまとめました。

① 認定条件を正しく理解して適切な対応を |

むち打ちで認定される可能性がある後遺障害等級は12級あるいは14級であり、認定条件は、次のとおりです。

| 等級 | 認定基準 |

| 14級9号 | 自覚症状をMRI画像等から医学的に証明できる |

| 12級13号 | 証明まではできないが、自覚症状につき、医学的に説明が可能 |

もっとも、現実には、むち打ちで12級が認定されるのは例外的であり、認定されても14級となる場合が多くなっています。

むち打ちで14級の認定が見込みやすいのは、次の条件を満たしているケースとなります。

| ①6ヶ月以上継続して通院している(通院頻度は週2〜3回程度) |

| ②症状が当初から一貫している |

| ③常に症状がある |

| ④神経学的検査による裏付けがある |

もちろん必要のない通院や虚偽の症状申告をしてはなりませんが、早いうちから条件を認識しているか否かで、結果は大きく変わってきます。

また、既に非該当の結果が出ているとしても、異議申立てで覆る可能性もあるため、すぐに諦める必要はありません。

② 早めの弁護士相談で不安を解消 |

ここまで説明してきたとおり、むち打ちで後遺障害が認定されるかは、事故直後から申請に至るまでの行動によって変わってきます。

そして、早い段階で弁護士に相談することで、不安を解消しつつ適正な等級認定を得る可能性が高まります。

湊第一法律事務所は、むち打ち症を含む交通事故の被害者支援で多数の実績を有し、後遺障害認定や保険会社との交渉による増額事例も豊富です。

全案件で弁護士が直接対応し、あなたの状況に応じた最適な戦略をご提案します。

初回相談は無料です。どんな小さな悩み・疑問でも構いません。

交通事故でむち打ちになった方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

【この記事の監修弁護士】

|

弁護士 國田 修平 依頼者と「協働する姿勢」と、法律用語を平易に伝える対話力に定評がある弁護士。 |

<略歴>

愛媛県出身。明治大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)を修了後、司法試験に合格。

全国展開の弁護士法人に入社し、2年目には当時最年少で所長弁護士に就任。その後、関東に拠点を移し、パートナー弁護士として、組織運営や危機管理対応、事務局教育などに携わる。労働法務・社内規程整備などの企業法務から、交通事故・相続・離婚・労働事件といった個人の法律問題まで幅広く対応。中でも、交通事故(被害者側)の損害賠償請求分野では、850件の解決実績を有する。

弁護士業務の傍ら、母校・明治大学法学部で司法試験予備試験対策講座の講師も務め、次世代を担う法曹育成にも力を注いでいる。

<主な取扱分野>

・企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)

・債権回収

・交通事故などの損害賠償請求事件

・労働事件(労使双方)