|

歩行中に「ながら運転」の車両に衝突され、高次脳機能障害を負った事案。加害者側は後遺障害の存在を否定するも、MRI画像・専門医意見・家族証言などを駆使して徹底立証。裁判にて4000万円超の賠償金を実現した事例。 |

目次

ご相談の背景 |

何気ない日常の出来事が一瞬にして、悲劇へと変わってしまった交通事故でした。

ご依頼者様は、日課の散歩をしていました。その途中、歩道と車道を隔てるものがない狭い道路で立ち止まっていたところ、乗用車に突然、衝突されてしまったのです。

加害者は、運転中であるにもかかわらず、携帯電話の画面を注視していました。つまり、今回の交通事故は、いわゆる「ながら運転」による前方不注視が原因でした。

自動車を運転する以上、前方を常に注視し、周囲の状況に注意を払うのが当然の義務です(道路交通法70条)。この基本的な義務を加害者が怠ったという、重大な過失によって、今回の交通事故が引き起こされてしまったのです。

車との衝突によって、ご依頼者様は、頭部を地面に強く打ち付け、脳挫傷を負いました。

その後、身体の麻痺や記憶力の低下、感情コントロールの困難といった深刻な症状が現れ、最終的に「高次脳機能障害」と診断されました。

しかし、加害者側の保険会社は、事故態様を争い、ご依頼者様にも過失があったと主張しました。具体的には、「被害者が道路の左側を歩いていた。」として、過失相殺を求めてきたのです。

また、事故直後の意識障害が軽度であったことを理由にして、「高次脳機能障害そのものが存在しない。」とも主張し、後遺障害に関する損害賠償責任を免れようとしました。

このように、責任の程度と後遺障害の存在という2つの大きな争点を抱えた難しい事案でした。

加害者側との主張対立が激しく、交渉による解決は不可能な状況でしたので、裁判にて決着を図ることになりました。

担当弁護士の対応 |

当職は、医学的知見と法的主張を組み合わせた多角的な立証活動を展開しました。

裁判における争点は、治療期間の妥当性や休業の必要性など多岐に渡りましたが、大きく分けると2つです。

それは、①交通事故の過失割合と②高次脳機能障害の存在・程度です。

① 過失割合をめぐる主張と反論 |

加害者側は、「道路左側を歩いていた被害者にも注意義務違反(=過失)がある。」として、過失相殺を主張しました。

しかし、証拠を精査すると、加害者が運転中に携帯電話を操作していたことが明らかとなりました。ながら運転は、道路交通法でも禁止されている行為(道路交通法71条5号の5)であり、著しい過失行為に該当します。

当職は、事故現場の状況や実況見分調書、加害者の供述を突き合わせ、「百歩譲って、被害者が道路左側を歩行していたとしても、事故発生と被害者の行為は無関係であり、責任は全面的に加害者にある。」ことを強調しました。

② 高次脳機能障害の立証活動 |

高次脳機能障害は、外見からは分かりづらく、立証が難しい障害の一種です。

自賠責保険の運用においても、「目には捉えづらい障害」として、脳外傷による高次脳機能障害が疑われる症例は「特定事案」と取り扱われています(「『脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定について』)。

加害者側は、「事故直後の意識障害は軽度である。」・「社会生活を十分に送れている。」・「症状に一貫性がない。」として、高次脳機能障害の存在そのものを否定しました。

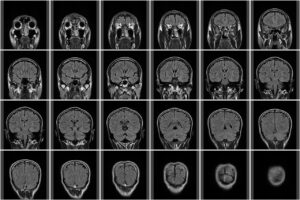

そこで、当職は、交通事故の直後に撮影されたMRI画像を詳細に分析しました。

その結果、脳の前頭葉や側頭葉など、人格・感情・運動・感覚を司る部位に脳挫傷の痕跡が鮮明に映っていることを確認できました。

この結果をもとにして、脳神経外科の専門医にも「医学意見書」の作成を依頼し、画像所見と症状が医学的に一致していることを立証しました。

加えて、医学的証拠だけでなく、生活の変化を裏付ける証拠も重視しました。高次脳機能障害は、「事故前後で性格や行動に変化がある。」ことが重要な要素となります。

しかし、性格や行動の変化は、事故の被害者自身では認識が難しく、また医師においても事故前の様子を把握しているわけでもないため、診察室では発見が困難という特徴があります。

そこで、ご依頼者様のご家族や職場関係者に協力をお願いし、事故前は温厚であったご依頼者様が、事故後は短気になり物に当たる、記憶力が低下し仕事でミスが増えるといった変化を記録した陳述書を複数作成しました。

これらの生々しい証言は、加害者側の抽象的な反論を退ける強力な証拠となりました。

この立証に対し、加害者側は、被害者に出現している症状は、心理的な原因から生じる「心因性」との見解を示しました。

しかし、医療記録を精査すると、「心因性」に関する証拠が限定的なデータに過ぎず、他の証拠とも矛盾していることが判明しました。

そこで、被害者に出現している症状は「心因性」ではなく、脳挫傷に起因するものであると主張立証しました。

③ 証拠収集の工夫 |

高次脳機能障害の特徴は、「医師の診断書」だけでは十分でない点にあります。

そこで、当職は、

| ・画像診断(MRI)という客観的証拠 |

| ・専門医の意見書という医学的裏付け |

| ・家族や職場関係者の具体的証言 |

| ・加害者側が主張の根拠としている証拠の矛盾点を突いた反論 |

といった事情を総合的に組み合わせ、裁判所に対し、「高次脳機能障害が現実に存在すること」を認めさせることを目指しました。

④ 裁判所の判断 |

以上までの徹底した主張立証活動の結果、裁判所は、次のとおり判断しました。

まず、①過失割合の点につき、加害者側の「被害者にも過失がある。」との主張は退けられ、ご依頼者様の過失は一切ないと認定されました。

これによって、賠償額の減額を回避できました。

次に、②高次脳機能障害についても、「これが存在しない。」とする加害者側の主張を退けることに成功し、後遺障害等級の認定を前提にして、逸失利益や後遺症慰謝料の請求が認められました。

第一審は判決まで至り、控訴審で和解となりましたが、遅延損害金を含めて4000万円超の解決をすることができました。

この賠償金は、ご依頼者様がこれからの人生再建を支えるうえで重要な成果となりました。

|

逸失利益に関する詳細は、「将来の収入減はどこまで補償される?|交通事故の逸失利益を弁護士が分かりやすく解説」もご覧ください。 |

弁護士がサポートした結果 |

✅過失割合

→ 加害者側の「被害者にも過失がある。」との主張は退けられ、ご依頼者様の過失はゼロと認定。賠償額の減額を回避することに成功。

✅高次脳機能障害の存在を医学的・生活上の証拠から徹底立証。

→ 後遺障害等級認定を前提に、逸失利益や後遺症慰謝料の請求が認められました。

✅最終的に遅延損害金を含め4000万円超の賠償金を獲得。

担当弁護士のコメント |

今回の案件は、「目では見えない後遺障害」である高次脳機能障害の存在が主な争点の1つとなりました。

交通事故においては、被害者本人やご家族が「なぜか怒りっぽくなった。」・「以前より物忘れが増えた。」と感じても、それが事故による後遺障害であると直ちに気づける場合が決して多くありません。

そのため、加害者側に「症状に一貫性がない。」・「社会生活を続けられている。」と反論され、正当な補償を受けられないケースも少なくないのです。

湊第一法律事務所は、こうした被害者の声に耳を傾け、医学的知見を踏まえた専門的な立証を行うことを使命としています。

ご家族や周囲の方々の証言を大切に積み上げることで、外見では分からない障害の存在を裁判所に伝えることが可能となります。

もし、頭部を損傷する交通事故の後から、「性格の変化」・「記憶力の低下」・「感情の起伏が激しい」といった異変に気づかれた場合、それは高次脳機能障害のサインかもしれません。

こうしたケースでは、放置せず、できるだけ早く専門の弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

湊第一法律事務所は、交通事故案件、とりわけ後遺障害事案に豊富な実績を有し、医学と法律の双方から被害者の正当な権利を守る活動を行っています。

初回相談は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。

【この記事の監修弁護士】

|

弁護士 國田 修平 依頼者と「協働する姿勢」と、法律用語を平易に伝える対話力に定評がある弁護士。 |

<略歴>

愛媛県出身。明治大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)を修了後、司法試験に合格。

全国展開の弁護士法人に入社し、2年目には当時最年少で所長弁護士に就任。その後、関東に拠点を移し、パートナー弁護士として、組織運営や危機管理対応、事務局教育などに携わる。労働法務・社内規程整備などの企業法務から、交通事故・相続・離婚・労働事件といった個人の法律問題まで幅広く対応。中でも、交通事故(被害者側)の損害賠償請求分野では、850件の解決実績を有する。

弁護士業務の傍ら、母校・明治大学法学部で司法試験予備試験対策講座の講師も務め、次世代を担う法曹育成にも力を注いでいる。

<主な取扱分野>

・企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)

・債権回収

・交通事故などの損害賠償請求事件

・労働事件(労使双方)